Coronavirus III: los ancianos tienen un peligro mayor que el virus

Las noticias, las imágenes y los sentimientos se solaparon ayer en una contradicción inexplicable, que me conmovió profundamente. Al mediodía, mientras comiendo veía telediario, dieron dos noticias que no eran "fake news", y que me dejaron perplejo. La primera era que Holanda no hospitaliza a débiles y ancianos (ver aquí), y la segunda, que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, tenía claro que había que arriesgar la vida de los mayores para salvar la economía (ver aquí). Me parecía inconcebible que todavía en un país civilizado o alguien con un mínimo de sentido común se pudiera estar planteando lo mismo que días atrás había defendido sin éxito el primer ministro británico Boris Johnson.

En ese momento no pude evitar pensar en los ancianos, y más concretamente en los padres o abuelos de las personas que están defendiendo esas ideas, o en todas esas personas mayores con las que tendrán una entrañable relación. Estoy seguro de que a sus padres y abuelos, y a los ancianos que conocen, les dieron un beso de despedida la última vez que los vieron, si todavía no había sido declarada la pandemia y podían tener algún contacto. A esos mismos que besaron ahora les dan la espalda cuando defiende estos planteamientos. De manera que la conclusión lógica es pensar que aquellos besos estaban envenenados y cargados de traición, como el beso de Judas.

A veces olvidamos que detrás de las consecuencias de nuestros terribles y crueles planteamientos se daña a personas. De ahí que sea conveniente pensar en personas de carne y hueso, con nombre y apellidos, y con sentimientos, a los que les puede afectar, y mucho. Por esta razón, estoy convencido de que ayer al escuchar esas noticias, muchos ancianos se han sentido una carga para los demás y unos estorbos que impiden la prosperidad del país. Porque, obviamente, los ancianos y los discapacitados no son los elegidos en este momento de la evolución de la "especie" (en un pensamiento darwiniano) para seguir viviendo; ni esos "superhombres" de Nietzsche por los que tenemos que apostar. Son todo lo contrario: los más vulnerables y necesitados. Ahora dependen de nosotros como nosotros dependeremos, si llegamos a ser ancianos, de esas generaciones más jóvenes a las que ahora mismo estamos educando. Por eso, en el fondo, los ancianos tienen ahora un enemigo peor que el virus, y lo tendremos nosotros en el futuro si no hacemos nada por cambiarlo: son los que fomentan la "cultura del descarte".

Después, por la tarde, pudimos seguir la retransmisión de la bendición extraordinaria Urbi et Orbis del papa Francisco con motivo de la epidemia del Coronavirus. Y todavía hoy me emociono cuando veo las imágenes de la cabeza visible de la Iglesia frente a una solitaria Plaza de San Pedro. Conmueve ver la enorme plaza, ágora de multitudes de visitantes y peregrinos, más sola que nunca; que su magnífica columnata, concebida por Bernini a modo de brazos, no tuvieran a nadie a quien abrazar; y que el obelisco, símbolo de mártires cristianos, nunca se hubiera sentido tan huérfano. ¡Muy conmovedor !

Fue una imagen insólita, pero también cargada de mucho significado. Porque en las imágenes se veía a un anciano solo, con muy buen aspecto para tener 83 años, pero, al fin y al cabo, un hombre en el que ya pesa el discurrir del tiempo. Era un anciano como la mayoría de los ancianos que ahora mismo se encuentran en sus casas confinados o encerrados en residencias, amenazados especialmente por el virus. En él, además, no pude evitar recordar a los ancianos con los que convivo diariamente o los que veo ahora en la televisión, abriendo tantos boletines informativos.

La imagen solitaria del Papa me evocó a los miles ancianos que, como él, no tienen a nadie a quien poder mirar a los ojos, ni con quien hablar cara a cara o a quien escuchar. Y también recordé a esos ancianos que se encuentran postrados en una cama de hospital, enganchados a un respirador artificial, intentando vencer al maldito bicho. Para los primeros, las nuevas tecnologías les ha pillado fuera de juego; para los segundos, desgraciadamente, el remedio al virus no está todavía en juego. Es la soledad de la ancianidad, con la que unos y otros tienen que afrontar este momento.

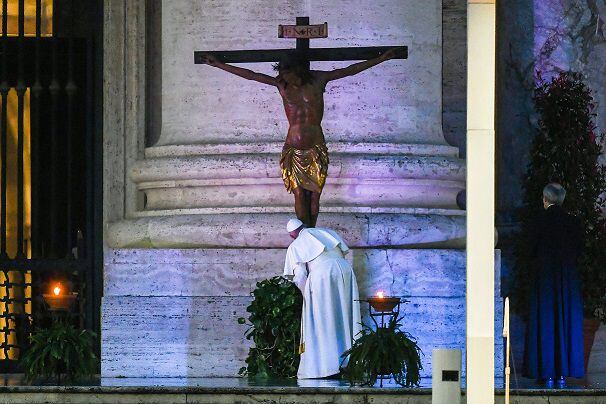

En las imágenes que se estaban retransmitiendo de la bendición, todos pudimos comprobar que era una tarde fría y lluviosa en Roma. Y allí estaba el Papa, el anciano que ahora timonea la Nave de la Iglesia, rezando a Dios y hablando al mundo, si bien la plaza estuviera desierta. Porque, en efecto, Francisco no se dirigió a la plaza vacía que tenía antes sus ojos, sino al corazón de la humanidad sufriente que lo estaba siguiendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Así, en un momento en el que la gran mayoría de los hombres y mujeres del planeta vivimos sugestionados y afligidos por el Covid-19, el Sucesor de Pedro intentaba ayudarnos a mirar un poco más allá de la salud corporal y a sentir la presencia de Dios en medio de nosotros, como lo ha estado siempre a lo largo de la historia.

El anciano Papa, cuando terminó su hermosa meditación sobre el pasaje de la tempestad calmada, se acercó a rezar delante del icono de la Virgen Salus Populi Romanis y el Crucifijo de San Marcello del Corso de Roma, que salvó a la Ciudad Eterna de la peste en 1522. Al terminar su oración ante Cristo Crucificado besó sus pies. Fue un beso lleno de devoción y de ternura, como los besos que nuestros abuelos nos daban mientras estaban con nosotros o los que actualmente los ancianos y abuelos dan a sus nietos. Son besos que expresan mucho más que las palabras.

Con su palabra, su oración y su entrañable gesto, el Papa nos enseñó que los ancianos están entre nosotros para muchas cosas, pero sobre todo para seguir diciéndonos que la vida es hermosa, que debemos vivirla unidos a Dios y que la vivamos siempre desde el cariño y la ternura. A ellos le debemos lo que somos. Ellos lucharon y trabajaron para conseguir nuestro estado de bienestar, de libertad y de prosperidad del que ahora gozamos. Sería injusto que ahora no hiciésemos lo que esté en nuestras manos como sociedad e individualmente para vencer a este maldito virus.

Me atrevería a decir que, si le preguntáramos a ellos, la totalidad de los ancianos (salvo raras excepciones) suscribirían lo que dice Miguel de Unamuno: «Con razón, sin razón, o contra ella, lo que pasa es que no me da la gana de morirme». Porque ese trance llegará inevitablemente, pero cuando Dios quiera; no porque la autoridad de turno lo acelere o no haga nada por evitarlo, movido por una ideología materialista y de muerte.

En conclusión, si ahora tengo que elegir entre los que piensan que hay que dejar que los ancianos mueran o luchar por ellos, sin duda que elijo esta segunda opción. Porque los ancianos, como el Papa, nos enseñan a besar con ternura al que sufre y a Dios mismo.